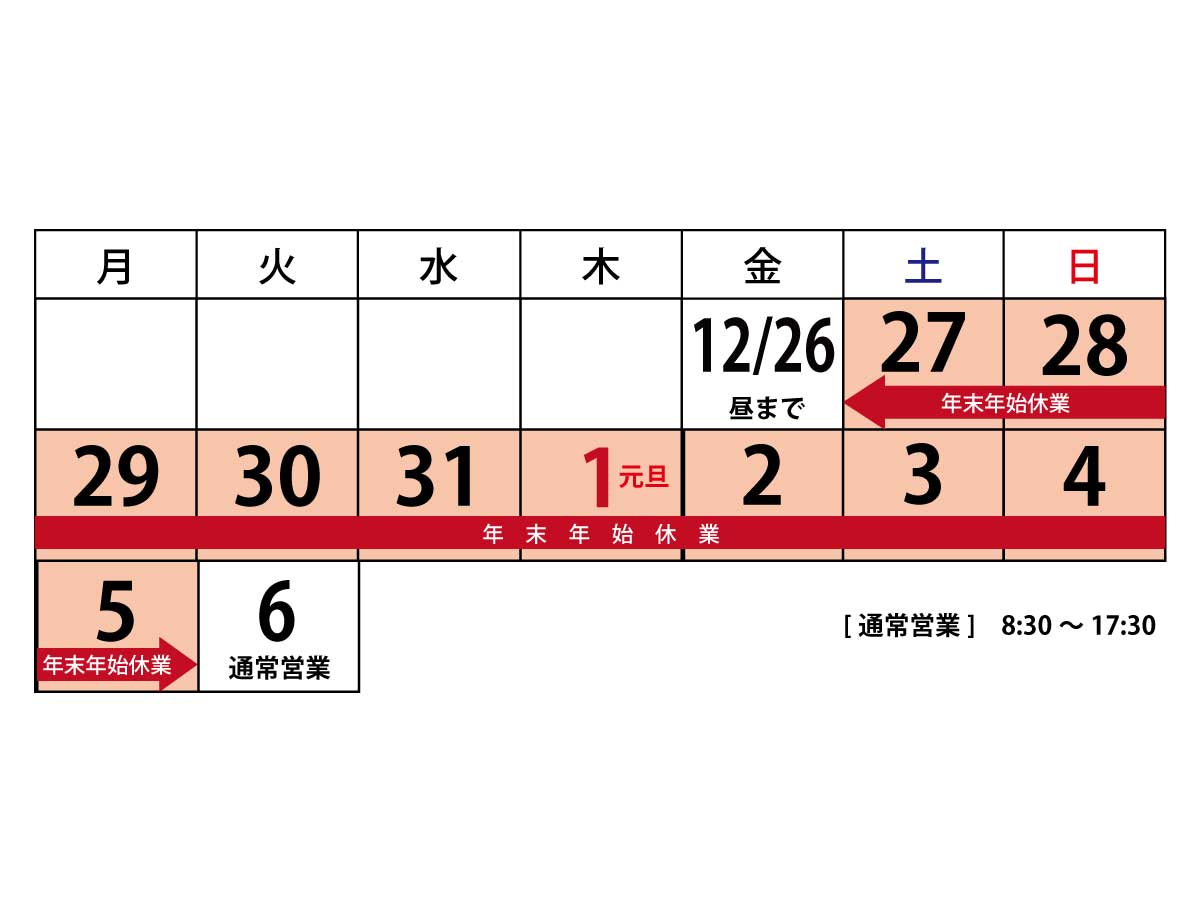

幕の周囲加工ってどうするのがベスト?

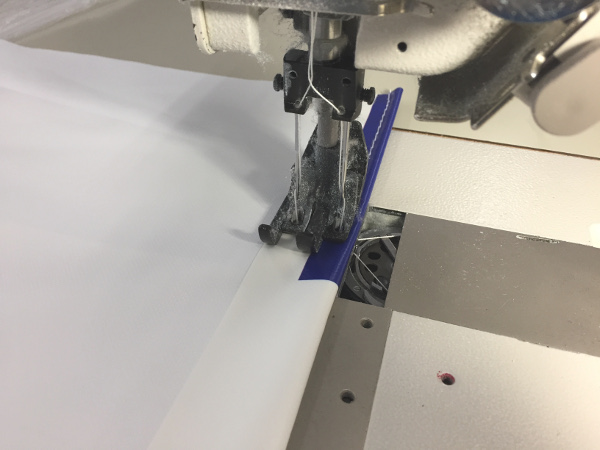

幕を制作する上で欠かせないのが「縫製(ほうせい)」工程です。フジアートでも日々7台のミシンを使い分けながら、たくさんの幕を縫っています。今回はそんな縫製工程に関する豆知識のご紹介です。

なぜ縫製しないといけないのか

ほとんどの幕は①ロール状の生地に写真や文字を印刷する

②必要な部分を切り出す

③周囲を縫う

④ハトメなどのパーツを組付ける

という工程を経て完成します。

※順番が入れ替わったり、一部の工程を省略する場合もあります

なぜ[②切り出して]→[④パーツを組み付ける]だけで終わらないかというと、切り出しただけの状態だとそこから生地が解けやすいためです。端から繊維がヒラヒラと見えると見栄えも悪くなります。また、周囲を縫い上げることで生地が丸まろうとする力を抑えることができるため、幕にパリッと張りが出る効果もあります。

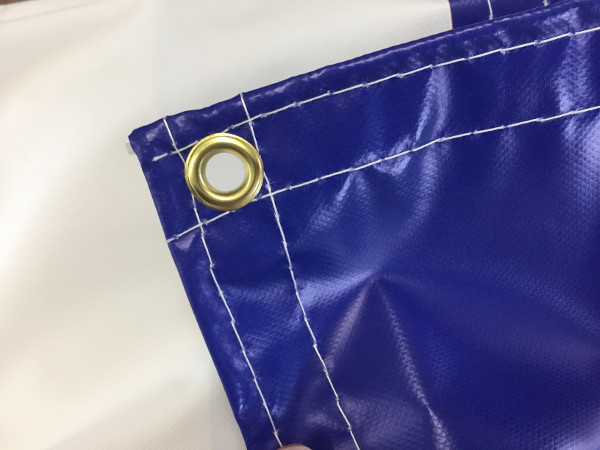

生地を折返すと幕厚が2倍に

切っただけのターポリンは厚さ0.5mmもない(2類ターポリンは0.33mm)ため、そこにハトメを打っても食いつきは良くありません。生地を折返して縫うことで生地が2倍になり、さらに強度が高まります。ハトメの食いつきも格段に向上し、強風に対抗することができるようになります。これを「折返し縫製(二つ折り縫製)」と呼びます。ちなみに、のぼり旗は生地がもっと薄いため、端を三つ折り縫製して作ります。こちらは三つ巻(ミツマキ)縫製と呼びます。

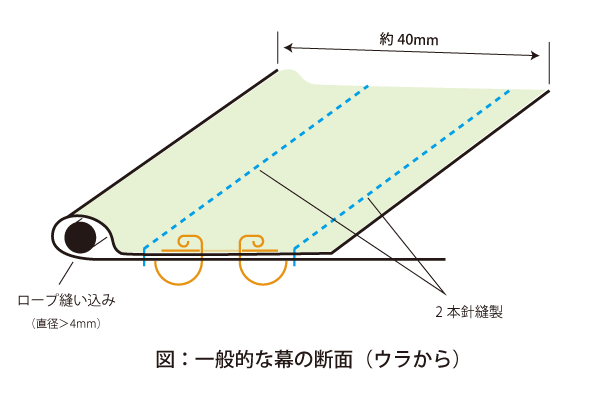

ロープを入れてさらに丈夫に

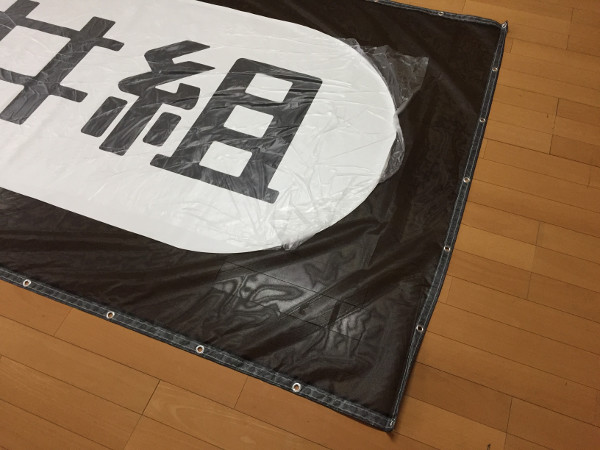

縫い上がったターポリンを裏から見たところ 右上に縫い込んだロープが見えています

縫い上がったターポリンを裏から見たところ 右上に縫い込んだロープが見えています 2本針縫製の仕上がりを表から見たところ

2本針縫製の仕上がりを表から見たところメッシュシートの場合は生地だけだと縫製の力を十分に引き出せないため、ロープを含んだテープを作って縫い込みます。

周りに見えている白いテープの中にロープが含まれています

フジアートでは先程の「折返し縫製」とあわせて、この「ロープ入れ」を標準仕様で行っています。格安系のメーカーだと切りっぱなし状態にハトメだけを打つことがあるようで、数日強風にさらされるとハトメごとバリっと脱落してしまうためあまりオススメしません。

フジアートでは「ロープ縫込+折返し2本針縫製」が標準仕様です

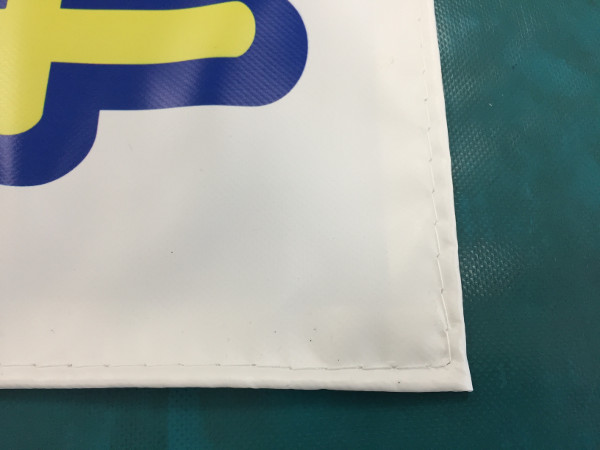

1本針縫製と2本針縫製があります

こちらが1本針縫製の仕上がり

こちらが1本針縫製の仕上がりメインで使用している工業用ミシンはロングアームという懐が深く、力の強いミシンです。1辺1Mを超すとひとりは縫えないため、一人がフットスイッチで早さをコントロールしながら縫製し、もう一人が補助として縫いあがり部分をさばいていきます。ベテランのスタッフ陣が息を合わせて高速で縫上げていく姿は圧巻です。

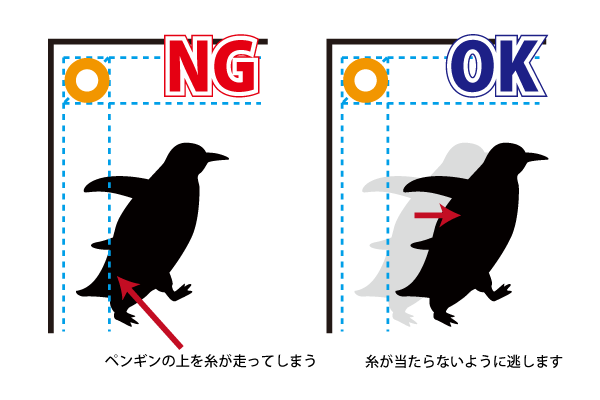

製造上で気をつけているのがミシンの糸が柄や文字列を踏まないかどうかです。入稿段階や印刷前の段階で複数のスタッフがチェックします。例えばキャラクターや文字列の上を糸が走ってしまいそうな場合、お客様と相談の上でキャラクターを数mm移動させたり、バランスを見ながら全体に数%の縮小を掛けたりしてデザインを"逃がし"ます。

会社ロゴやデザインに糸が当たらないほうがきれいです

ウェルダー空押さえもあります

ウェルダーで端を折返して圧着します

ウェルダーで端を折返して圧着しますまとめ

・幕の周囲は生地が解けるのを防ぐため、折返して縫製します・幕のサイズや用途によって針の本数、ロープの太さを調整します

・糸がデザインの上を走ってしまいそうな場合は、お客様にデザインの修正のご提案を致します

近年では出力(印刷工程)のみに特化する印刷会社も増えてきました。その場合、縫製は他社に依頼することになりますので納期とコストがかかります。

フジアートなら印刷から縫製・加工まで一気に仕上げることが出来ますので、大口やお急ぎの案件にも柔軟に対応することが可能です。